鉱物図鑑

/鉱物検索・辰砂

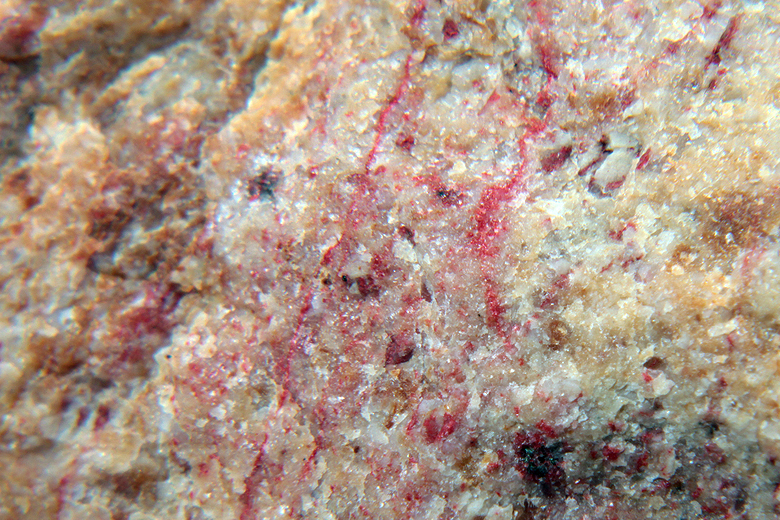

辰砂

| |

|

|

|

サムネイル写真を選択すると、拡大表示されます。

|

| 名称 | 辰砂(しんしゃ) |

| 英名 | Cinnabar |

| 分類 | 硫化鉱物 |

| 化学式 | HgS |

| 結晶系 | 三方晶系 |

| 硬度 | 2〜2.5 |

| 比重 | 8.1 |

| 劈開 | 一方向に完全 |

| 断口 | 貝殻状〜凸凹 |

| 条痕 | 紅色 |

| 色 | 緋色〜赤褐色 |

| 光沢 | 金属光沢〜無光沢 |

辰砂は、閃亜鉛鉱や黄鉄鉱などと共に、火山の噴気孔の周りや低〜中温熱水脈、温泉地帯などに生成する硫化鉱物で、火山活動によって堆積岩中なども生成する。

水銀や白鉄鋼、石英やオバール、輝安鉱や方解石などと共にも産出し、三方晶系の厚い卓状や菱面体、柱状の結晶をつくるが、多くは双晶になっている。

しかし、ふつうは塊状や粒状、皮殻状などで産出することが多い。

色は、緋色から赤褐色をしていて、条痕も紅色をしている。

透明から不透明のものがあるが、光沢も金剛光沢から亜金属光沢、無光沢のものまで見られ、断口は貝殻状から凸凹をしている。

粒状結晶の集合体で産出することも多く、一見して鶏冠石に似ているが、辰砂は鶏冠石の2倍以上の比重があり、赤みも強い。

また、辰砂を開管中で加熱すると完全に揮発するが、辰砂を 344 ℃で加熱すると、同軸系の黒辰砂(くろしんしゃ、metacinnabar)に変わる。

辰砂と黒辰砂は同成分で、黒辰砂の条痕色は黒色をしている。

辰砂は水銀の重要な資源鉱石で、防腐剤や、古くは赤色の顔料や漢方薬としても利用され、採取は縄文時代から行われていたことが分かっている。

古墳などの内壁や石棺の彩色などに使用され、奈良の高松塚古墳の壁面装飾にも用いられていると言われている。

また、古代の中国では、辰砂は不老不死の薬であると考えられ粉末が飲まれたりしたほか、道教でも、辰砂を原料とする丹薬を調合する錬丹術が発達した。

現在では、水銀には毒性があるため、水銀やその化合物は金属水銀の輸入や廃乾電池などのリサイクルなどによって行われていて、鉱石からの製錬は行われていないが、押印用の朱肉の色素などに利用されている。

写真のものは、奈良県の大和水銀鉱山産出のもので、奈良の桜井市から宇陀にかけては、奈良・飛鳥時代から開発された大小の水銀鉱山が多く分布していたが、現在、この地方のものはすべて閉山している。

尚、名前は、中国の辰州(現在の湖南省近辺)で多く産出したことから付けられているが、中国では、現在も鎮静や催眠用の漢方薬としても利用され、「朱砂」や「丹砂」など呼ばれている。

また、日本では「丹(に)」と呼ばれ、丹生(にう、にゆう)と呼ばれる地名は、かつて辰砂が産出したところが多い。